Boites à lire : parfois au profit exclusif de quelques-uns

En voilà une bonne idée, la boite à lire ! On ne sait pas dans quel cerveau elle a germé la première fois (il semblerait que le point de départ se situe en Autriche au milieu des années 90) mais on peut dire que c’est un succès. Pourtant, le concept est simplissime. Quand on a lu un livre et qu’on ne veut ou peut pas le garder, on le dépose dans un lieu accessible au public pour que n’importe qui puisse se servir, gratuitement. Et à l’inverse, on peut prélever un ou plusieurs bouquins qui nous ont tapé dans l’œil.

Liberté, gratuité

On en trouve de toutes les tailles et de toutes les formes, depuis la petite caisse disposée sur un appui de fenêtre par un particulier, jusqu’à la cabane de jardin relookée par des services municipaux ou une association, en passant par la vieille cabine téléphonique ou le frigo hors d’usage. Impossible de les recenser avec exactitude, mais ce que l’on sait, c’est qu’il y en a actuellement plus de 10.000 à travers le pays.

Ce qui fait le succès de la formule ? Essentiellement l’absence de contrainte. Pas d’inscription préalable, pas de contrôle, pas de quotas : je peux déposer un livre et en prendre trois, je peux me servir sans rien donner en échange, ou à l’inverse déposer sans repartir avec un livre. Bref, totale liberté !

Mais voilà, malgré la totale gratuité du concept boite à lire, les livres qui se trouvent à l’intérieur conservent, que les utilisateurs le veuillent ou non, une valeur marchande, et même carrément une cote, que l’on peut évaluer facilement en consultant des sites spécialisés, type Momox ou Gibert. Ce qui, on s’en doute, n’a pas échappé à certains petits malins, qui pillent consciencieusement les boites à lire pour revendre à leur seul profit personnel, comme a pu le mettre en évidence une enquête de terrain réalisée par le site The Conversation à Maisons-Alfort.

Un véritable business

Des milliers de livres discrètement marqués (des thrillers) ont été déposés dans des boites à lire. Les enquêteurs ont d’abord repéré des individus avec des grands sacs raflant le contenu de plusieurs boites. Ils ont ensuite retrouvé les ouvrages sur des sites de revente de seconde main. L’expérience a été renouvelée avec à chaque fois les mêmes constatations. Rien d’illégal dans ces pratiques puisque, rappelons-le, le principe de la boite à lire est qu’il n’y a ni contrainte ni de contrôle.

Mais il y a quand même quelques conséquences. La première est que dans les boites ainsi pillées, ne restent que des invendables : livres en mauvais état, déchirés, etc., que les « préleveurs professionnels » ont dédaignés. Et qui dit qualité de l’offre en baisse dit, à terme, fréquentation en baisse. A quoi bon regarder dans une boite à lire si on sait qu’on ne va y trouver que de vieux papiers tout juste bons pour la poubelle jaune ?

Mais il y a quand même quelques conséquences. La première est que dans les boites ainsi pillées, ne restent que des invendables : livres en mauvais état, déchirés, etc., que les « préleveurs professionnels » ont dédaignés. Et qui dit qualité de l’offre en baisse dit, à terme, fréquentation en baisse. A quoi bon regarder dans une boite à lire si on sait qu’on ne va y trouver que de vieux papiers tout juste bons pour la poubelle jaune ?

Petite note d’espoir : pour l’heure, de tels agissements restent marginaux, heureusement. Mais si l’on n’y prend garde, cette belle idée de partage finira par être tuée par la cupidité de quelques-uns qui détruiront aussi, du même coup, leur source d’approvisionnement. Et d’un système gagnant-gagnant on sera passé à un système perdant-perdant.

Choviva : pour le cacao le consommateur sera chocolat

Les temps sont à l’alimentation « sans… », à décliner sur tous les modes, ou presque : les lardons sans viande, le soda sans sucre, et évidemment, les produits sans gluten (liste non exhaustive). Avec, toujours, en toile de fond, une connotation sanitaire ou environnementale : les produits « avec… » sont mauvais soit pour la santé, soit pour la planète, et même parfois pour les deux.

Une culture destructrice

Dans le même temps, la consommation de chocolat est en constante augmentation. Alors quand une firme allemande nous annonce qu’elle met sur le marché un produit alternatif au chocolat à partir d’avoine et de graines de tournesol, des plantes cultivées et transformées localement, on se dit qu’on va pouvoir se faire plaisir sans culpabiliser (sauf pour les kilos superflus, mais ça, c’est une autre histoire).

Dans le même temps, la consommation de chocolat est en constante augmentation. Alors quand une firme allemande nous annonce qu’elle met sur le marché un produit alternatif au chocolat à partir d’avoine et de graines de tournesol, des plantes cultivées et transformées localement, on se dit qu’on va pouvoir se faire plaisir sans culpabiliser (sauf pour les kilos superflus, mais ça, c’est une autre histoire).

Le dérèglement climatique menace le cacaoyer

Autre élément à prendre en compte : les récoltes de cacao, ces dernières années, sont de manière récurrente mauvaises, voire très mauvaises, ce qui fait exploser les prix. Tout ça à cause du dérèglement climatique. Au point que certains experts prévoient que le cacaoyer ne pourra peut-être plus être exploité d’ici quelques années.

On peut aussi se poser au moins deux questions.

La première, dramatique, est de savoir ce que vont devenir les millions de personnes qui vivent de la culture du cacao, notamment en Côte-d’Ivoire, premier producteur mondial. Pour l’heure, personne ne fournit de réponse, si ce n’est quelques promesses de ne pas abandonner les producteurs, promesses tellement floues qu’elles n’engagent personne.

La première, dramatique, est de savoir ce que vont devenir les millions de personnes qui vivent de la culture du cacao, notamment en Côte-d’Ivoire, premier producteur mondial. Pour l’heure, personne ne fournit de réponse, si ce n’est quelques promesses de ne pas abandonner les producteurs, promesses tellement floues qu’elles n’engagent personne.

La deuxième, plus anecdotique, concerne le goût du choviva : satisfera-t-il le consommateur européen ? S’agit-il d’une véritable alternative au vrai chocolat, ou bien d’un produit carrément différent ? Nous laisserons à chacun l’initiative de le goûter et de se faire sa propre opinion.

Le café dans le même sac

Et ces mêmes experts agronomes qui prédisent la fin du cacao alertent également sur les menaces qui pèsent, pour les mêmes raisons, sur le café. Alors devra-t-on en revenir, comme durant la Seconde Guerre mondiale à l’orge grillée pour tremper ses tartines du petit-déjeuner ? Nos ancêtres qui ont vécu cette période ne seraient sans doute pas très enthousiasmés par cette perspective.

Et ces mêmes experts agronomes qui prédisent la fin du cacao alertent également sur les menaces qui pèsent, pour les mêmes raisons, sur le café. Alors devra-t-on en revenir, comme durant la Seconde Guerre mondiale à l’orge grillée pour tremper ses tartines du petit-déjeuner ? Nos ancêtres qui ont vécu cette période ne seraient sans doute pas très enthousiasmés par cette perspective.

Présence de polluants éternels dans de l’eau du robinet d’Indre-et-Loire : L’UFC-Que Choisir d’Indre-et-Loire exige de véritables mesures de protection des consommateurs !

Dans le cadre d’une étude de l’UFC-Que Choisir et Générations Futures démontrant l’omniprésence en France des polluants éternels dans l’eau du robinet, l’UFC-Que Choisir d’Indre-et-Loire révèle la présence de PFAS dans le prélèvement réalisé à Tours. Au vu de ce résultat inquiétant, notre association exige que les pouvoirs publics appliquent des normes véritablement protectrices tout en renforçant les contrôles, et enjoint les parlementaires d’Indre-et-Loire d’adopter sans délai la proposition de loi visant à limiter les rejets de PFAS dans l’environnement et à interdire leur utilisation dans certains produits de consommation.

Les perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS) sont une famille de substances couramment utilisées depuis les années 1950 dans des produits professionnels (pesticides, mousses anti-incendie, médicaments…) ou du quotidien (vêtements, emballages, ustensiles de cuisine antiadhésifs…). Beaucoup de ces molécules sont non seulement très toxiques (maladies thyroïdiennes, cancers du rein, lésions du foie…), mais aussi quasiment indestructibles d’où leur surnom de ‘’polluants éternels’’.

Les perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS) sont une famille de substances couramment utilisées depuis les années 1950 dans des produits professionnels (pesticides, mousses anti-incendie, médicaments…) ou du quotidien (vêtements, emballages, ustensiles de cuisine antiadhésifs…). Beaucoup de ces molécules sont non seulement très toxiques (maladies thyroïdiennes, cancers du rein, lésions du foie…), mais aussi quasiment indestructibles d’où leur surnom de ‘’polluants éternels’’.

PFAS : quand on cherche, on trouve !

Alors que des PFAS ont été détectés dans la quasi-totalité des 30 communes (29 sur 30) testées à travers la France par l’UFC-Que Choisir et Générations Futures, les analyses sur le prélèvement de Tours ont révélé la présence de :

- TFA (acide trifluoroacétique), un résidu de dégradation des pesticides PFAS et d’autres produits chimiques éternels, à la teneur de 120ng/l ;

- D’un cocktail de 9 autres PFAS :

- Acide perfluoroctanoïque (PFOA) : 2,5

- Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) : 2,6

- Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) : 2,4

- Acide perfluorobutanoïque (PFBA) : 4,5

- Acide perfluorobutanesulfonique (PFBs) : 1,1

- Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) : 4,1

- Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) : 7,3

- Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) : 10

- Acide perfluoropropanoïque (PFPrA) : 8,5

Mais les teneurs et les substances que nous avons trouvées représentent-elles un risque pour les consommateurs ?

Pour les autorités françaises, ‘RAS’ sur le prélèvement de Tours…

S’agissant du TFA, comme il n’est pas recherché dans les plans de contrôles officiels, sa présence éventuelle passe actuellement sous les radars.

S’agissant du TFA, comme il n’est pas recherché dans les plans de contrôles officiels, sa présence éventuelle passe actuellement sous les radars.- Pour les autres PFAS, si l’on prend la norme qu’appliquera la France à partir de 2026[1] (100 ng/l maximum pour 20 PFAS), le prélèvement de Tours devrait être considéré comme conforme. Mais cette valeur de 100 ng/l ne se base sur aucune donnée toxicologique, c’est simplement le niveau de détection qu’atteignaient les méthodes d’analyse il y a plusieurs décennies. En clair, cette norme, avant même d’être appliquée, est déjà complètement obsolète et ne permet pas de garantir l’innocuité des eaux testées.

… mais non conformes selon une approche plus rigoureuse

- En revanche, si le TFA était recherché dans le cadre du plan de contrôle officiel sur l’eau du robinet, alors le prélèvement de Tours serait considéré comme non conforme, la valeur relevée (120 ng/l) étant supérieure à la norme applicable aux pesticides[2].

- Quant aux autres PFAS, si l’on prenait la norme bien plus protectrice pour les consommateurs que le Danemark appliquera en 2026 (2 ng/l pour la somme de 4 PFAS[3]), alors le prélèvement de Tours (7,5 ng/l) serait également considéré comme non-conforme sur ce critère.

L’urgence à interdire la fabrication et les rejets de PFAS

Alors que nos prélèvements effectués sur le reste du territoire national confirment l’omniprésence des PFAS dans notre environnement, les mesures pour réduire ces pollutions à un niveau acceptable vont représenter un coût colossal estimé à 100 milliards d’euros par an au niveau européen[4]. Pourtant, cette coûteuse dépollution ne servira à rien si les industriels continuent à déverser des PFAS dans l’environnement. En effet, sur les milliers de PFAS créés par l’industrie, seulement 3 sont interdits à ce jours[5].

Alors que nos prélèvements effectués sur le reste du territoire national confirment l’omniprésence des PFAS dans notre environnement, les mesures pour réduire ces pollutions à un niveau acceptable vont représenter un coût colossal estimé à 100 milliards d’euros par an au niveau européen[4]. Pourtant, cette coûteuse dépollution ne servira à rien si les industriels continuent à déverser des PFAS dans l’environnement. En effet, sur les milliers de PFAS créés par l’industrie, seulement 3 sont interdits à ce jours[5].

Une proposition de loi prévoit d’interdire l’utilisation de PFAS dans certains produits de consommation (cosmétiques, vêtements, textiles…), de réduire drastiquement les rejets par les usines et d’obliger les industriels à payer la dépollution. Mais cette loi votée en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat attend toujours son adoption définitive depuis la dissolution.

Refusant que 100 % des consommateurs français continuent à être contaminés par les PFAS, l’UFC-Que Choisir d’Indre-et-Loire :

- Demande d’intégrer la recherche du TFA au plan de contrôle officiel et d’adopter des normes plus protectrices sur la présence des PFAS dans l’eau du robinet, basées sur des données toxicologiques récentes ;

- Exige l’interdiction de tout pesticide considéré comme PFAS ;

- Enjoint les parlementaires de notre département d’adopter sans délai la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées.

[1] Cette norme s’applique déjà si les Agences Régionales de Santé décident à leur initiative de rechercher des PFAS mais la systématisation des contrôles ne sera déployée qu’en 2026.

[3] La teneur maximale définie dans l’eau pour les pesticides (100 ng/l) devrait s’appliquer au TFA, puisqu’il résulte de la dégradation d’un pesticide. Pourtant à ce jour, le TFA n’est pas intégré dans le plan de contrôle officiel sur l’eau du robinet.

[3] Le Danemark définit un maximum de 2 ng/l pour la somme du PFOA, du PFOS, du PFNA et du PFHxS.

[4] ‘PFAS : le coût vertigineux de la dépollution de l’Europe’ – Raphaëlle Aubert et Stéphane Horel – Le Monde – 14 janvier 2025.

[5] À l’échelle internationale, certains PFAS sont déjà interdits par la Convention de Stockholm : le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009, le PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis 2020 et le PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique) depuis 2022.

La pêche durable pourra-t-elle durer ?

Quand on achète du poisson, on entend parfois parler de pêche durable. On devine bien qu’il doit s’agir plus ou moins de respect de l’environnement, mais bien souvent, on ignore les détails.

Techniquement, une pêche durable est une pêche qui, sur le long terme, ne remet pas en cause la pérennité des espèces de poissons pêchées. En la matière, l’Union européenne avait fixé un but : atteindre 100% de pêche durable pour 2020. Il faut dire qu’on partait de loin, puisqu’en 2000, la part de poisson débarqué en France et issu d’une pêche durable n’était que de 18%.

Techniquement, une pêche durable est une pêche qui, sur le long terme, ne remet pas en cause la pérennité des espèces de poissons pêchées. En la matière, l’Union européenne avait fixé un but : atteindre 100% de pêche durable pour 2020. Il faut dire qu’on partait de loin, puisqu’en 2000, la part de poisson débarqué en France et issu d’une pêche durable n’était que de 18%.

En 2022, le poisson français était pour 56% issu d’une pêche durable. On voit donc que d’un côté on est loin du compte par rapport aux objectifs communautaires. Mais si on veut voir le verre à moitié plein, on peut constater que la situation s’est grandement améliorée en une vingtaine d’années.

Des chiffres qui stagnent globalement

Alors, une bonne ou une mauvaise nouvelle ? La balance penche, hélas, du mauvais côté. Tout simplement parce que les calculs se font par rapport à un « rendement maximum durable », c’est-à-dire la quantité maximum de poissons que l’on peut pêcher sans mettre en péril le renouvellement de l’espèce sur le long terme. Ce RMD est calculé par les scientifiques sur la base de mesures et d’observations du milieu, et ce, pour chaque espèce.

Or, on constate une forte diminution de certaines populations de poissons, en lien avec le réchauffement climatique. Après, l’enchainement est inéluctable : moins de poissons, donc moins de pêche respectant le RMD (plus de surpêche). Voilà pourquoi les chiffres de pêche durable stagnent depuis quelques années.

Des différences d’une mer à l’autre

Avec des observations contrastées : la situation est dramatique pour la Méditerranée, où l’eau se réchauffe plus vite (un tiers du poisson débarqué seulement est pêché durablement). Elle a tendance à se dégrader dans le golfe de Gascogne, tandis qu’elle s’améliore (lentement) en Manche et mer du Nord.

Avec des observations contrastées : la situation est dramatique pour la Méditerranée, où l’eau se réchauffe plus vite (un tiers du poisson débarqué seulement est pêché durablement). Elle a tendance à se dégrader dans le golfe de Gascogne, tandis qu’elle s’améliore (lentement) en Manche et mer du Nord.

Or, explique une scientifique, si on veut que la pêche soit vraiment durable, il faut non seulement atteindre l’objectif fixé par l’Union européenne de 100% de poissons pêchés au RMD, mais aussi s’y tenir, puisque tout ce qui est pêché au-delà de ce RMD appauvrit la ressource et de ce fait diminue le RMD en obligeant à revoir les calculs à la baisse.

Un écolabel « pêche durable »

De leur côté, les professionnels français du secteur ont bien compris le danger, qui est tout simplement le risque de disparition totale, à terme, de la filière pêche. Ils ont créé un écolabel « Pêche durable » qui garantit, avec un logo bien visible pour le consommateur, que le produit proposé répond à différents critères.

De leur côté, les professionnels français du secteur ont bien compris le danger, qui est tout simplement le risque de disparition totale, à terme, de la filière pêche. Ils ont créé un écolabel « Pêche durable » qui garantit, avec un logo bien visible pour le consommateur, que le produit proposé répond à différents critères.

Pour obtenir ce label, les entreprises concernées, qu’elles soient de pêche ou de commercialisation, s’engagent :

– à ce que l’activité de pêche n’impacte pas de manière significative l’écosystème, que ce soit l’espèce pêchée ou d’autres espèces ;

– à ce que l’activité ait un impact limité sur l’environnement : réduire l’énergie fossile, améliorer la gestion des déchets et la prévention des pollutions ;

– à ce que les conditions de vie et de travail à bord des navires soient satisfaisantes ;

– à ce que les produits écolabellisés aient un niveau de fraicheur élevé.

Cela sera-t-il au final suffisant pour sauver la ressource en poisson sauvage et donc la pêche ? Pour répondre à cette question, rendez-vous dans 5 ou 10 ans à la poissonnerie.

Trop d’infos sur l’emballage ?

Sur les emballages des produits alimentaires, un certain nombre de mentions claires et précises sont obligatoires. Ce sont :

- la dénomination de vente ;

- la liste des ingrédients présentés par ordre décroissant ;

- la quantité de certains ingrédients, par exemple ceux mis en valeur sur l’étiquetage ou dans la dénomination de vente (ex. gâteau aux fraises, pizza au jambon) ;

- la quantité nette du produit en volume ou en masse ;

- la date limite de consommation (DLC) ou la date de durabilité minimale (DDM) ;

- l’identification de l’opérateur qui commercialise le produit ;

- le numéro du lot de fabrication pour la traçabilité ;

- le mode d’emploi, notamment le mode de conservation ;

- la déclaration nutritionnelle;

- l’origine pour certaines denrées alimentaires.

De plus, il est possible de trouver un certain nombre d’autres mentions non obligatoires mais que l’opérateur peut juger pertinentes pour renseigner le consommateur.

Vérification par l’exemple

Je décide à l’occasion de vérifier sur un produit transformé si toutes les mentions obligatoires sont présentes et de lister toutes les autres mentions présentes sur l’emballage carton du produit. J’achète une boite de cordon bleu et je commence ma lecture. Top chrono !

- la dénomination est bien présente : « Escalope Cordon bleu dinde » ;

- la liste des ingrédients est bien là aussi (je n’aurais jamais dû la lire, j’ai un peu moins faim…), avec le pourcentage des ingrédients mis en valeur notamment la dinde (48%) ;

- les autres mentions obligatoires sont toutes bien présentes : la quantité (poids net 200g), la date limite de consommation (11/10/2024), l’opérateur qui commercialise le produit (Le Gaulois), le numéro du lot (L7Q27 20 :48), le mode de conservation (à conserver entre 0°C et 4°C), le tableau des valeurs nutritionnelles ;

Pour l’origine du principal ingrédient, la dinde, la marque fait très fort et appose sur l’emballage un logo (volaille française), une mention supplémentaire (dès fois que le consommateur n’aurait pas compris !) « Volaille 100% française » et un drapeau bleu, blanc, rouge ! (là, c’est bon, je crois que tout le monde a compris…).

Les mentions obligatoires et les autres

Mais ce n’est pas tout. Après les mentions obligatoires, on passe aux autres informations (ou pas) présentes aussi sur le devant de l’emballage :

En haut, on apprend que la marque « Le Gaulois » fête ses 40 ans et que l’achat du produit donne au consommateur un point découpable à utiliser dans la boutiquelegaulois.fr.

Autre cadeau de la marque (merci Le Gaulois) le fameux magnet des départements français, vous savez ces fameux magnets présents sur bon nombre de frigos français, collection jamais finie car il manque toujours le département ultra recherché et jamais trouvé (mais cette quête du Graal doit vous pousser à acheter un autre produit pour le trouver).

Autre cadeau de la marque (merci Le Gaulois) le fameux magnet des départements français, vous savez ces fameux magnets présents sur bon nombre de frigos français, collection jamais finie car il manque toujours le département ultra recherché et jamais trouvé (mais cette quête du Graal doit vous pousser à acheter un autre produit pour le trouver).

Côté information écrite, notre regard est attiré par la mention centrale « viande 100% filet » mise en avant ainsi que l’indication SANS colorant, arôme artificiel. Si l’indication SANS est juste (vérification faite dans la liste des ingrédients), je reste dubitative devant cette viande 100% filet qui, je lis, est traitée ensuite « en salaison et reconstituée ».

L’illustration principale est appétissante : un beau cordon bleu coupé duquel coule une vague de fromage fondu, impression renforcée par l’autre illustration du jambon (de dinde mais qui ressemble à s’y méprendre à du jambon classique de porc) et un beau morceau d’emmental. J’en salive déjà mais oups ! mon regard est accroché par une mention écrite, typographie plus petite, « au fromage fondu à l’emmental ». Qu’est-ce à dire ? Quel est ce fromage ? un retour à la liste des ingrédients me permet d’apprendre que le fromage est « fromages dont emmental 3% ». Diantre, je n’en saurai pas plus sauf que l’emmental mis en avant sur l’illustration n’est en fait que de passage…

L’illustration principale est appétissante : un beau cordon bleu coupé duquel coule une vague de fromage fondu, impression renforcée par l’autre illustration du jambon (de dinde mais qui ressemble à s’y méprendre à du jambon classique de porc) et un beau morceau d’emmental. J’en salive déjà mais oups ! mon regard est accroché par une mention écrite, typographie plus petite, « au fromage fondu à l’emmental ». Qu’est-ce à dire ? Quel est ce fromage ? un retour à la liste des ingrédients me permet d’apprendre que le fromage est « fromages dont emmental 3% ». Diantre, je n’en saurai pas plus sauf que l’emmental mis en avant sur l’illustration n’est en fait que de passage…

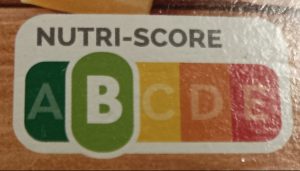

Dernière information sur le devant de cette emballage, le fameux nutriscore qui complète (à titre volontaire, on le rappelle) le tableau des valeurs nutritionnelles : nutriscore B, le produit est relativement bien noté de ce côté mais il ne faut pas oublier que ce produit est néanmoins un produit transformé qui sera toujours moins « bon » pour ma santé que le même produit réalisé par mes soins.

Dernière information sur le devant de cette emballage, le fameux nutriscore qui complète (à titre volontaire, on le rappelle) le tableau des valeurs nutritionnelles : nutriscore B, le produit est relativement bien noté de ce côté mais il ne faut pas oublier que ce produit est néanmoins un produit transformé qui sera toujours moins « bon » pour ma santé que le même produit réalisé par mes soins.

Et puis encore !

Aurais-je fait le tour des informations ? Que nenni ! sur les côtés de l’emballage, j’apprends aussi que le carton est composé de matériaux issus de forêts bien gérées, certifiées FSC (si je veux en savoir plus, le logo présent et l’adresse web me renseigneront) et de matériaux recyclés. Et pour faire bonne mesure dans la bonne conscience écologique de la marque et me déculpabiliser d’avoir acheté ce produit à deux emballages (un carton et l’autre plastique), le logo du triman et une infographie complétée par le message « séparez les éléments avant de trier » me rassure sur l’impact environnemental de mon emballage.

Aurais-je fait le tour des informations ? Que nenni ! sur les côtés de l’emballage, j’apprends aussi que le carton est composé de matériaux issus de forêts bien gérées, certifiées FSC (si je veux en savoir plus, le logo présent et l’adresse web me renseigneront) et de matériaux recyclés. Et pour faire bonne mesure dans la bonne conscience écologique de la marque et me déculpabiliser d’avoir acheté ce produit à deux emballages (un carton et l’autre plastique), le logo du triman et une infographie complétée par le message « séparez les éléments avant de trier » me rassure sur l’impact environnemental de mon emballage.

Pareillement, Le Gaulois, soucieux de ma santé, m’apprend que « l’équilibre alimentaire se raisonne sur la journée voire sur la semaine » (cela veut-il dire que je peux manger un produit moins bon pour mon équilibre alimentaire, celui-ci en l’occurrence, mais pas d’inquiétude si je fais attention après ?) et que le produit « accompagné d’une portion de légumes et de féculents », s’inscrira dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

Merci du conseil mais j’ai passé un bon quart d’heure à déchiffrer toutes les informations de l’emballages et mon appétit est passé !

Camembert…de campagne !

Quoi de plus alléchant qu’un camembert affiné à cœur, au fin fond de la campagne normande ? Mais la précision « de campagne » était-elle bien nécessaire ? A moins que les publicitaires de la marque Président ne pensent que nous autres consommateurs sommes assez niais pour imaginer un instant que ce camembert a été affiné dans une cave d’immeuble, au beau milieu d’une cité de banlieue, ou dans les gaz d’échappement d’un centre-ville.

Parking des Peupliers : la Région « réfléchit »

En octobre 2024, nous écrivions à la métropole de Tours, à la région Centre-Val de Loire* au sujet du parking des Peupliers, rue Edouard-Vaillant à Tours. Ce courrier faisait suite à des premiers courriers (en 2020) et des articles sur notre site local sur l’état de ce parking qui accueille les « bus Macron », avec aujourd’hui, près de 150 000 voyageurs qui y transitent annuellement.

Pour notre association, la situation géographique du parking des Peupliers n’est pas à remettre en cause car elle est proche du centre-ville, des transports en commun, facile d’accès et plébiscitée par le public interrogé. Mais la vétusté de ce parking engendre une mauvaise qualité de service auprès des voyageurs et également une mauvaise image de la ville de Tours située au cœur de la très touristique vallée de la Loire.

Une réponse de la région Centre-Val de Loire en date du 11 décembre nous est enfin parvenue avant les fêtes de fin d’année.

Dans notre courrier d’octobre 2024, nous déplorions « le peu de confort et d’équipements présents sur le lieu », constat appuyé par des photos et des témoignages d’usagers. Nous évoquions et regrettions aussi l’absence d’un espace d’accueil affecté aux voyageurs et surtout l’absence de sanitaires. Nous avions aussi recueilli à ce sujet les témoignages de voyageurs, de chauffeurs de cars et de riverains qui signalaient tous « le manque d’abris en cas de pluie ou de fortes chaleurs l’été, le manque de signalétique, le manque de sécurité pour attendre et le manque de toilettes ». Les dégoulinures douteuses et les témoignages des riverains nous donnaient quelques réponses à ce sujet.

Dans notre courrier d’octobre 2024, nous déplorions « le peu de confort et d’équipements présents sur le lieu », constat appuyé par des photos et des témoignages d’usagers. Nous évoquions et regrettions aussi l’absence d’un espace d’accueil affecté aux voyageurs et surtout l’absence de sanitaires. Nous avions aussi recueilli à ce sujet les témoignages de voyageurs, de chauffeurs de cars et de riverains qui signalaient tous « le manque d’abris en cas de pluie ou de fortes chaleurs l’été, le manque de signalétique, le manque de sécurité pour attendre et le manque de toilettes ». Les dégoulinures douteuses et les témoignages des riverains nous donnaient quelques réponses à ce sujet.

La réponse de la Région est à ce sujet un modèle de prudence linguistique. Dans un premier temps, la Région se veut consensuelle et « partage avec la Ville et la Métropole l’ensemble de [nos] vos constats sur le site des Peupliers (manque d’hygiène sur le site, problème de confort, manque d’abris, manque de signalétique, problèmes de sûreté) ». A vrai dire, il faudrait être de très mauvaise foi pour ne pas partager nos constats circonstanciés et visuels.

Dans un second temps, la Région nous informe que « des échanges ont déjà eu lieu entre ces collectivités sur le sujet et une nouvelle rencontre technique est prévue à ce sujet courant décembre 2024 ». Le hasard fait bien les choses mais nous ne doutions pas que des échanges aient eu lieu car il faut quand même rappeler que, comme écrit dans notre courrier d’octobre 2024, « depuis 2013, depuis donc plus de dix ans, plusieurs élus (dont certains toujours élus) se sont exprimés dans les médias sur ce parking des Peupliers en faisant part de la nécessité d’une réflexion sur les possibles aménagements, des pistes ou prévisions ont été avancées mais non suivies jusqu’à présent par des actions d’amélioration dans les faits ».

La Région conclut sa lettre par un paragraphe à décrypter, pur exercice pour une analyse du discours : « Cette réunion vise à identifier les investissements pertinents à envisager sur le site, en compléments à d’autres mesures plus immédiates, et à définir une stratégie conjointe d’amélioration du confort des usagers et de la sureté du site avec les acteurs compétents. »

La Région conclut sa lettre par un paragraphe à décrypter, pur exercice pour une analyse du discours : « Cette réunion vise à identifier les investissements pertinents à envisager sur le site, en compléments à d’autres mesures plus immédiates, et à définir une stratégie conjointe d’amélioration du confort des usagers et de la sureté du site avec les acteurs compétents. »

Les acteurs non compétents, c’est-à-dire les usagers seront heureux de l’apprendre !

A suivre…

A noter que seules la Région et la ville de Tours nous ont répondu…

* Pour rappel, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTR) du 7 août 2015, a transféré la responsabilité des services routiers non urbains, réguliers à la Région. De fait, la Métropole, propriétaire du parking des Peupliers a confié l’exploitation et la gestion des installations à la Région Centre par convention mais continue d’assurer l’équipement en mobilier urbain du lieu.

Charte d’épandage en Indre-et-Loire : où en est-on en 2025 ?

En décembre 2022, un collectif d’ONG dont l’UFC-Que Choisir et l’association locale l’UFC-Que Choisir d’Indre-et-Loire, déposait 49 recours contentieux des chartes « pesticides » départementales dites de bon voisinage.

Qu’est-ce qu’une charte départementale dite de bon voisinage?

Ces chartes d’épandage sont rédigées par les chambres d’agriculture et les syndicats agricoles. Elles sont censées définir les règles d’application locales des pesticides et notamment tout ce qui est des distances de sécurité à respecter.

Première victoire en janvier 2024

Le 8 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté préfectoral qui validait les chartes d’épandage de pesticides dans 5 départements de notre région, dont notre département l’Indre-et-Loire.

Pour notre association locale, il ne s’agissait pas de faire de l’agribashing car un pays a besoin de ses paysans pour vivre. Il ne s’agissait pas non plus d’écologie punitive mais tout simplement d’une question de santé publique avec de graves enjeux sanitaires et de faire respecter la loi.

En effet, les chartes ajoutaient aux critères légaux des conditions supplémentaires illégales qui réduisaient encore les distances avec les habitations notamment le caractère irrégulier de l’occupation d’un bâtiment et des zones contiguës comme les cours et les jardins ou la taille des propriétés. Elles permettaient donc aux agriculteurs de traiter plus près des habitations, jusqu’à trois à cinq mètres des bâtiments, selon les cultures, au lieu des 10 à 20 mètres préconisées dans la réglementation générale.

En effet, les chartes ajoutaient aux critères légaux des conditions supplémentaires illégales qui réduisaient encore les distances avec les habitations notamment le caractère irrégulier de l’occupation d’un bâtiment et des zones contiguës comme les cours et les jardins ou la taille des propriétés. Elles permettaient donc aux agriculteurs de traiter plus près des habitations, jusqu’à trois à cinq mètres des bâtiments, selon les cultures, au lieu des 10 à 20 mètres préconisées dans la réglementation générale.

De plus, l’information des riverains était trop imprécise pour être protectrice. Pour rappel, dans ces chartes, le simple fait par exemple de disposer d’un gyrophare allumé au moment de l’épandage était considéré comme une information préalable. Donc insuffisant pour que les riverains puissent par exemple fermer les fenêtres, faire rentrer les enfants ou enlever le linge qui pend dehors.

Mais le ministère de l’Agriculture avait fait appel de ces décisions (rejoint par certaines chambres d’Agriculture) demandant le rejet de la décision d’annulation de l’arrêté des Préfets qui entérinaient les chartes.

Deuxième victoire en novembre 2024

Le 29 novembre 2024, la Cour d’appel de Versailles a rendu une décision conforme à la première instance, validant ainsi l’annulation des chartes de bon voisinage en Centre -Val de Loire (Loiret, Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher).

Et maintenant, en 2025 ?

Le ministère et les chambres d’agriculture ont deux mois à partir de la notification de la décision pour se pourvoir en cassation.

Le ministère et les chambres d’agriculture ont deux mois à partir de la notification de la décision pour se pourvoir en cassation.

De notre côté, nous attendons maintenant que toutes ces chartes qui méconnaissent les articles du Code rural et de la pêche maritime, ce code qui encadre l’utilisation des produits phytosanitaires, soient revues dans tous les départements et qu’il y ait à l’avenir la mise en place de règles et de mesures vraiment protectrices pour les populations.

Nous demandons que « les chartes départementales actuellement à l’œuvre soient réécrites en tenant compte de ces décisions juridiques notamment pour ce qui est de l’information des populations exposées ».

L’e-commerce, c’est comme l’alcool : il faut consommer avec modération

Vouloir, en 2025, lutter contre l’intrusion de l’e-commerce dans la vie quotidienne est aussi illusoire que de décider, du jour au lendemain, que l’eau de mer ne doit plus être salée. Qu’on le veuille ou non, les achats en ligne ont explosé ces dernières années, notamment en raison des conditions particulières créées par les pandémies et les différents confinements qui en ont été la conséquence.

Pour autant, il n’est pas interdit de s’interroger sur les conséquences que cela induit, notamment sur l’emploi et l’environnement.

Certains, et notamment, bien évidemment, les fédérations d’e-commerce, contestent tout impact négatif sur l’emploi, malgré plusieurs études tendant à montrer le contraire. Mais pour ce qui est de l’environnement, hélas, il est difficile de nier l’évidence. Et cela pour plusieurs raisons.

La logistique en cause

La première tient à la logistique. Quand un acheteur tient à profiter d’une livraison en 24 heures, il doit bien avoir en tête que le camion qui va le livrer ne sera sans doute pas plein et que le livreur devra multiplier les rotations, parfois quasiment à vide, pour satisfaire une clientèle de plus en plus pressée, plutôt que d’optimiser son plan de transport ; car là, il faudrait peut-être attendre un peu pour être livré.

Autre souci logistique, le retour gratuit. Ça ne me plait pas, je renvoie, sans frais. La formule peut être tentante, mais à y regarder de plus près, ça représente du transport supplémentaire, donc un peu plus de CO2 dans l’atmosphère, qui n’a vraiment pas besoin de ça. Et puis que deviennent les invendus ? Certaines entreprises avaient l’habitude, par commodité, de les jeter même s’ils étaient encore utilisables.

La loi Agec, depuis janvier 2022, a interdit cette pratique. Maintenant, tout ce qui est non-alimentaire doit être donné ou recyclé. Dans l’esprit, ça semble une bonne idée, mais les entreprises ont opportunément « refilé le bébé » aux associations qui doivent maintenant effectuer le tri, bénévolement. Pour l’entreprise, c’est tout bénéfice : elle peut accroitre ses marges sans trop d’effort, puisqu’elle n’effectue plus une partie du travail. Pour les associations caritatives, c’est une autre paire de manches : elles effectuent une tâche qui a priori ne devrait pas leur incomber, et en plus, leurs capacités de stockage sont saturées !

La loi Agec, depuis janvier 2022, a interdit cette pratique. Maintenant, tout ce qui est non-alimentaire doit être donné ou recyclé. Dans l’esprit, ça semble une bonne idée, mais les entreprises ont opportunément « refilé le bébé » aux associations qui doivent maintenant effectuer le tri, bénévolement. Pour l’entreprise, c’est tout bénéfice : elle peut accroitre ses marges sans trop d’effort, puisqu’elle n’effectue plus une partie du travail. Pour les associations caritatives, c’est une autre paire de manches : elles effectuent une tâche qui a priori ne devrait pas leur incomber, et en plus, leurs capacités de stockage sont saturées !

On pourrait parler aussi des énormes data centers nécessaires pour stocker toutes les données, dont on sait que ce sont de véritables gouffres énergétiques, ou de la surconsommation induite par l’e-commerce : c’est moins cher, donc on achète plus !

Se poser les bonnes questions

Le commerce en ligne est bien présent dans nos vies quotidiennes, et s’en réjouir ou le regretter ne changera rien à l’affaire. Mais on peut quand même se poser quelques questions pertinentes :

Le commerce en ligne est bien présent dans nos vies quotidiennes, et s’en réjouir ou le regretter ne changera rien à l’affaire. Mais on peut quand même se poser quelques questions pertinentes :

– Pourquoi exiger une livraison en 24 heures quand le produit que j’ai commandé n’est pas d’une urgence vitale ?

– Pourquoi renvoyer systématiquement un produit simplement parce que la couleur paraissait un peu plus soutenue sur le site ?

– Pourquoi acheter deux paires de chaussures quand je n’en ai besoin que d’une ?

– Et pourquoi ne pas aller faire un tour « en présentiel » chez un chez qui pourra me conseiller et chez qui je verrai l’objet en vrai ?

La planète vous serait reconnaissante de vous poser toutes ces questions avant de vous jeter sur une commande en ligne.